中医经络解析 经络保健

1.中医经络详解

经络学说是中医的重要理论基础之一。它与阴阳五行、营卫、气血、脏腑等共同构成完整的理论体系。 “经”就是道路,就像一条通向四方的道路; “网络”的意思是网络,就像一个复杂的网格。经络是垂直的主干,络是水平的侧支。它们相互贯穿人体的上下、左右、前后、内外,从而将五脏六腑、头面、躯干、四肢等或深或浅地连接起来,形成一个有机整体,通过协调运作完成各种复杂的内部功能。

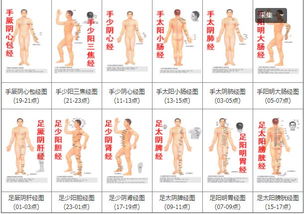

在天人对应论的背景下,古人将其比作流经中国的十二大江。经络的命名和分布分为“十二经脉”和“奇经八脉”两大类。十二经脉受六脏六腑(包括心包)和六脏六腑的支配,各建立一条经脉。由于经络与五脏六腑有直接的关系,而阴经与阳经之间又存在一定的配偶关系,在整个系统中占有主要地位,故又称“正经”。

这十二条主要经络中,有六条分布在上肢和躯干,即手六经,六条分布在下肢和躯干,即足六经。阳经和阴经的一部分都达到了头部。又因为人体的四肢有内侧和外侧之分,分布在内侧的属阴,分布在外侧的属阳。

所以手六经中,分布在上肢内侧的三条称为手三阴经,另外三条分布在上肢外侧的称为手三阴经。手阴经;同样,下肢内侧的三根称为足三阴经,外侧的三根称为足三阴经。三阳经。

由于古人运用《易经》中的阴阳概念来解释事物的复杂情况,他经常将阴分为三个阶段,即阴分为少阴(阴能量的最初诞生)、太阳(阴气旺盛)、厥阴(太少,两阴耗尽);阳分为少阳(阳气初生)、太阳(阳气强于木)、阳明(阳气极强)。

各手脚的六条经络,根据不同的情况,适当地划分了阴阳三期,故有十二种不同的名称。又由于十二经脉与十二脏腑有直接关系,那么将相关脏腑的名称加上手脚三阴三阳的十二经脉,就成了上表所列的十二经脉名称。正确的;十、两条经络也有阴阳、表里配偶的关系,在生理、病理上都能密切相关、相互影响。

奇经八脉

奇经八脉的名称是:督脉、任脉、代脉、阳窍、阴窍、阳卫。这八经脉的特点是:1、与五脏六腑没有直接联系,也没有阴阳配偶,所以被称为奇经。第二、第八经脉中,只有督脉和任脉有自己的穴位,其他六脉的穴位都隶属于主经。三经、八经的名称是根据其功能和位置而得名。 经络的功能与作用

生理方面:气血是人体最重要的物质,但必须依靠经络不断运行、循环,才能抵御疾病,保护身体。十二经络在以各脏腑为首的系统下,连接着人体脏腑与外部组织、四肢、骨骼等,进行整体循环,发挥其固有的功能。一般来说,“营”、“卫”的功能活动都与经络密不可分。卫气布于经脉之外,属阳;卫气行于经脉之外,属阳。营气运行于经脉之中,属阴。

此外,还有冲脉、代脉、阳维、阴维、阳 、阴 等六脉经络,以及几条络脉,都与四脉错综相连。老一代。共同完成功能活动。

病理方面:经络功能正常,能抵御外邪,保护机体;一旦它的功能出现异常,外邪就可以通过经络传导,由表及里,由上而下,使人生病,反映在体内。体表面。

治疗:自古以来,无论是内药治疗、外治针灸还是传统食疗,方剂中一直以经络作为选穴的依据。在内用药方面,在选药时,需要明确疾病的经络,然后根据经络分布的规律来选药。在养生方面,“内气”按照经络运行。例如:心理保健的小周天,遵循的是任督经的路线。

2. 中医经络科学的特点

中医经络保健是以中医经络理论和中医经络腧穴的功能为基础,采用针灸、推拿、推拿、引导等方法,疏通经络,沟通阴气。和阳气,最终达到驱邪治病,使身体恢复阴、平、阳、丹的和谐状态。 《黄帝内经》载:“经络,人之所以生,人因病而生,人因病愈,病因而生。”还具有“定生死、治百病、调虚实、必须畅通”的特点。

中医经络保健是以中医经络理论和中医经络腧穴的功能为基础,采用针灸、推拿、推拿、引导等方法,疏通经络,沟通阴气。和阳气,最终达到驱邪治病,使身体恢复阴、平、阳、丹的和谐状态。 《黄帝内经》载:“经络,人之所以生,人因病而生,人因病愈,病因而生。”还具有“定生死、治百病、调虚实、必须畅通”的特点。

中医经络养生疗法的特点:中医经络养生疗法与普通疗法的不同之处在于:第一,从手法上来说,普通的洗脚、按摩疗法只能到达皮肤、脉搏、肉体,而经络疗法基本上可以到达这里,深入到肌肉和骨骼层;其次,从疗效上来说,普通按摩只能达到放松的效果,而经络疗法则可以达到医疗效果,有病时治病,无病时防病。3、经络是人体内外的无线网络

人体表面布满纵横交错的浮络、日络、日阳络,起到充盈皮肤气血、调节皮肤毛孔开合、传风的作用,寒、热、湿等从外到内。有关干燥、炎热以及外部打击、碰撞等入侵的信息。

人体的外层皮肤分布着人体所有的经络向外延伸,就像一块土地上种植在一起的几株植物一样,无数的各种植物的根系交织在一起。每一种都吸收养分来支撑其所属植物的树干和树枝;人体的十二经脉和奇经八脉,如胰经,都延伸到体表的小络,随时向内传递来自体外和体表的各种信息。传导至经络、脏腑及其他组织器官;因此,当人体受到外界的各种伤害时,首先受伤的就是守护体表的小经脉,导致经脉患病,进而影响气血运行,甚至对经脉造成损伤。传播,引起内脏和其他器官的疾病。

经络的本质:千百年来,人们一直想寻找经络的本质。西医想通过外科解剖来找到经络。如果找不到经脉,他们就不会承认经脉的存在。方舟子这样的人,根本找不到经脉的位置。有人说中医是伪科学。事实上,经络是人体内外的特殊通道系统。它们是连接到人体各种组织和器官的无线网络。就像人体内的气一样,怎么能触动呢?就像现代人使用手机等无线网络系统一样,两部相隔千里的手机可以通过无线网络相互通信。然而,谁能接触到这个无线网络呢?

经络由人体内外的脏腑、四肢、骨骼、皮肤、肌肉、静脉所承载,附着于各种大大小小的组织器官;经络是像气体一样看不见的物质,也可以说是经络气的一种,是人体内外的无线网络系统。

人体中的气以血为载体,促进血液的循环;经脉之气附着于筋,气血行于内,经脉行于外,维持和调节气血的运行。因此,经络之气分布附着于人体的内外脏腑、四肢百骨,排出肠道、输尿管、生殖系统等脏器,气血、水液、津液、脂肪、肌肉、骨膜、骨髓、关节、头发、爪子和指甲,以及大脑、颈部、肩膀、手臂、肘部、手腕、手指、耳朵、眼睛、鼻子、喉咙、嘴唇、嘴巴、舌头、牙齿、牙龈等.,在内外沟通、感知和传递信息、调节体内各种过程中发挥重要作用。一些功能的重要作用。 我们从“阿是穴或阿是穴区”的角度来说:阿是穴或阿是穴区在不规则的位置出现不规则,是由于体表经络受损,影响了人体的气气。某些部分。血液运行或造成气血瘀滞,是“痛则不通,不通则痛”的表现;因此,以痛为舆、以痛为穴的治疗方法,就是利用外力的物理作用,产生寒热作用,活络经络,恢复气血运行,使气血运行顺畅,而疼痛就会消失,这个部位的阿是穴区(疼痛区)就不再存在了。

五绝指针疗法,通过指尖轻触、弹动皮肤,可以消除全身出现的各种疼痛等症状。它利用经络区域的理论来治疗体表的浮络和阳气。微弱刺激经络,活络通络,恢复气血运行;用敲、按、摩、揉、振五种基本指法来触摸、移动皮、血、筋、骨、肉。该部位的经络,通过经络的内外相通,可以内传五脏六腑、四肢百骸,消除体内外的各种疾病;多年的临床实践证明,通过轻指法,可以在体表发挥五穴针法的物理作用,通过内经、脏腑,可以治疗世界范围内的许多疑难病症。五绝针疗法治疗结石病的成功就证明了这一点。因此,也证明了人体的经络有内外之分。 ,附着在各种组织和器官上,形成遍布全身的无线网络。

四、经络学说的起源和形成

《 (1)《黄帝内经》的成文,标志着经络学的形成。

系统论述了十二经络的流通部位、络脉以及十二经病时的证候,记录了十二经脉、异经、浮经、太阳经、经脉、筋脉、皮肤科及奇经八脉等内容。

(2)形成的客观依据:

1。经络起源于四肢腧穴的学说

(1)经络是体表反应点和针灸传导感应现象的总和。

a。体表反应点:指身体某些内脏器官的病变。有时体表某些部位可感觉到压痛点或其他特殊变化,如皮下硬结、肤色变化等。

这种现象称为“反应点”。

b。传导感应现象:当针刺到体表某一部位时,身体会产生酸胀、麻木的感觉,并且这种感觉会沿着一定的方向辐射。这种现象称为“针灸”。“感觉传导”的现象,古时称为“得气”、“行气”。现代研究称之为“经络现象”。

(2)经络是腧穴疗效规律的概括。

“腧穴”的发现与针灸治疗密切相关。古人在长期的生活和医疗实践中,逐渐发现了治疗范围基本相同的穴位。它们往往有规律地排列在一条线上,这是从对“点”的认识发展到“线”的概念,从局部到整体,是古代经络概念形成的重要起点。 渐渐地,“线上”上发现了很多新的“点”。同时,这些“点”和“线”与不同内脏器官的生理病理变化密切相关,成为“线”命名的基础。

医学实践使人们加深了对经络的认识。通过从“点”连接“线”并在“线”上放置新的“点”的归纳和总结,形成了经络理论。

2。先经络,后腧穴的理论。

相信先发现经络,后发现穴位。 《足臂十一脉灸经》和《阴阳十—一脉灸经》是最早记载经络学说的古代文献,是《灵枢经》的祖先。但《内经》所描述的经络并不像《内经》那么完整和规则。没有穴位的记载,所以认为先有经络,后有腧穴。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~