三季人的故事是指的孔子哪个学生?子贡 。

孔子的一个学生正在门外扫地,一个人过来问他,你是干什么的?学生答,我是孔子的学生 。来人说,你知道一年有几季么?孔子的学生答,四季 。

不对,是三季!学生笑了,当然是四季了,怎么可能是三季呢?来人继续说,就是三季 。两人为此争论不休 。于是打赌:若是三季,学生向来人磕三个头;若是四季,来人向学生磕三个头 。

二人准备去问孔子,这时孔子走了过来 。二人把问题提了出来,孔子指着学生说,是三季,快磕头吧!学生一脸懵懂,但于慑孔子,只好向来人磕了三个头 。

来人走后,学生很是郁闷 。孔子说,你没看刚才那人,一身绿,他是蚂蚱 。蚂蚱春天生,秋天死,他怎么知道还有一个冬季呢?所以在他的眼里,一年只有三季 。你如果不给他磕头,你两个争论一天都不会结束,耽误时间学习,有什么意义呢?

扩展资料

对于根本不懂理为何物的人无需和他争辩,因为你谈的即便是真理,可他由于自身条件的限制而无法理解 。这类固持己见的人通常被称为“三季人” 。

庄子也曾说过:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也 。”

意思是说“井里的蛤蟆你和它讲海有多大讲不通,因它没见过,所处不同 。夏天的虫子你和它讲冰是什么样子,讲不通,因为它没经历过,时令不同 。人们的见识受到各种限制,只有对超越自己见识限制的人,才可以与他谈论大道理 。”

这就告诉我们,现实生活中遇到了“三季人”,何必总要与他争得面红耳赤,与他并非一个世界的人,又如何会争论出个对与错 。

参考资料来源:搜狗百科-三季人

古籍中真的有孔子与“三季人”的故事吗?

这则故事是真的 。想当年孔子周游列国十四载,去往西天拜佛求经 。在路过周的时候,他碰到了太上老君,相谈甚欢 。太上老君送别他的时候说:“吾闻富贵者送人以财,仁人者送人以言 。吾不能富贵,窃仁人之号,送子入丹炉 。”然后就把孔子塞到八卦炉里,烤了七七四十九天 。孔子入炉后,钻进巽宫位下,炼成了能一眼看破妖怪的火眼金睛 。之后,便有了这则故事 。

故事中孔子虽然有看破蚱蜢怪的火眼金睛,但不知昆虫学学得怎么样 。其实,古文中的“蚱”兼指蝗科许多不同种类的昆虫,其中颇有一部分本来就是以成虫越冬的,这与常以若虫或卵越冬的蟪蛄(蝉)并不一样 。先秦时代气候较热,可以成虫越冬的“蚱”即使在北方应该也不罕见 。此外,这个“蚱”都已经成精了,要是连个冬都越不了,这样费力修仙似乎也太不值得了吧?

遗憾的是,这个孔子见妖怪的故事,虽然看起来特别真,其出处却是个谜 。我回忆再三,也想不到这个故事出自哪部古籍 。我在几种专业的古代文献语料库检索了二三十亿字的传世古代文献,也完全没找到这则故事的任何痕迹 。

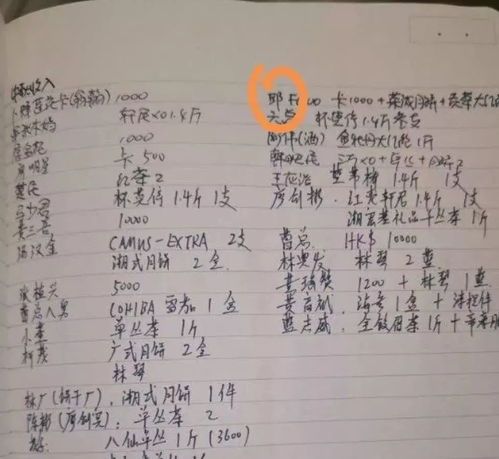

在古籍中找来找去也不到,我只好转到现代图书资料库中去检索一下 。终于,在《中国哲学经典著作导读》中,找到了这则故事所谓的“原文” 。不过,这则“原文”读下来,好像有点奇怪的感觉 。子贡问时朝,子贡事洒扫,客至,问曰:“夫子乎?”曰:“何劳先生?”曰:“问时也 。”子贡见之曰:“知也 。”客曰:“年之季其几也?”笑答:“四季也 。”客曰:“三季 。”遂讨论不止,过午未休 。子闻声而出,子贡问之,夫子初不答,察然后言:“三季也 。”客乐而乐也,笑辞夫子 。子贡问时,子曰:“四季也 。”子贡异色 。子曰:“此时非彼时,客碧服苍颜,田间蚱尔,生于春而亡于秋,何见冬也?子与之论时,三日不绝也 。”子贡以为然 。

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~