(注,杨万贵先生讲到,这天有人家吃芥菜煮鸡蛋,不会头痛 。)

三月有社日、寒食、清明,这三个节是相联的 。社日,古代民间习俗,二十五家合为一社,并建有社坛庙,庙很矮小,只有一人加一手高 。传说社坛老爷要做个大庙,条件是射一箭的高度 。在射箭时,社坛老爷用力过猛,弦被拉断,正好一人加一手高,只能是现在这个样子 。民间有坐社的说法,坐社就是入社的成员,轮流做庄,到社日准备祭祀社坛老爷的祭品(猪头)和招待社员的宴会 。社日没有固定日期,“立春五戊为春社”,从立春之日算起,第五个戊日为春社 。以2012年为例,“立春”是正月十三,十六为“戊戌”,二十六为“戊申”,二月初六为“戊午”,二月十六日为“戊辰”,二月二十六为“戊寅”,这就是社日 。社有春社和秋社两次祭祀,春祈丰年,秋酬恩典 。记得我父亲做过头家,在祭祀之后,大家聚餐,非常丰盛 。唐朝诗人张演描述《社日》诗是:

鹅湖山下稻梁肥,豚栅鸡栖对掩扉 。

桑拓影斜春社散,家家扶得醉人归 。

从这首诗里可以看出,社员是开怀畅饮,尽欢而散 。也可看出“社日”的形成历史较长,始于唐或早于唐 。

寒食节是清明前一日,又名禁烟节 。这一天禁烟火,食冷食,是为了纪念介之推 。春秋时,晋国公子重耳流亡在外,途中得不到食物,随从他的介之推割股以进,救了他的命 。后重耳返国,当了国君,是为晋文公,封赏时未及介之推 。他耻于言功,遂隐居山林,文公发现后屡召不出 。文公下令烧山逼他出来,介终不出,结果被烧死于清明前三天 。

现在对“社日”和“寒食”,人们早已淡化 。但对所葬新坟有个习俗:“新坟不过社” 。即清明上坟烧香要在社日前 。

清明节古今都很重视,这是纪念先祖先烈的日子 。上坟祭奠并不限于清明日,有提前三天、五天、十天、半月的 。过去一些大家族做清明,扛着旗锣伞执(家族有达官显贵的展示),抬着宰杀的猪羊,一些头面人物坐轿、骑马、坐车,浩浩荡荡,上坟祭祖 。祭祖后,大搞宴会或按丁分肉 。“清明”除了作为纪念日外,还是宗族积聚财富的代名词,有的大族富族,清明上有几千石租,甚至还有店铺商行 。那些族长、房长,可以吃“清明”,用“清明” 。也有拿钱救济族内困难户,帮助贫困学子上学的 。土改时凡是清明上的租石、房屋、商店统统都征收了 。现在做清明,都是大家凑钱办事 。

“清明”是个古老的节日,介之推烧死于“清明”前三天,说明春秋时就有这个节日,或比之更早 。

“清明”是对自然现象的表述,清明前后,气温逐渐回升,气候逐渐转暖,草木繁茂,花卉盛开,一扫冬季枯萎凋谢的景象,自然界空气清新明晰,故曰“清明” 。

四月是农忙的季节,古语说得好 。“乡村四月闲人少” 。四月“立夏”,是夏天到来的开始,立夏在农民的意愿里是要下雨 。“立夏不下,高塝不耙” 。如果立夏无雨,那些靠天收的田就无法耕种 。“立夏”还有个说法,“立夏,立夏,蚕豆过夜 。”到了立夏,蚕豌豆都成熟了,是农民的好食品,可当夜饭吃,豆米煮鸡蛋可算佳肴 。

五月初五是端午节,也叫端阳节 。这时新麦上市,端午前,家家发小麦粉粑,裹糯米粽子 。粑和粽子的馅子,多种多样 。端午日在门两边插艾,挂菖蒲,薰苍术、白芷,喝雄黄酒,说是避邪 。其实雄黄有毒是不能伴酒喝的 。端午前后还搞龙舟竞赛,说是吊屈原 。龙舟竞赛也是一种体育活动 。

端午期间,姑娘、嫂子们,还要缝制香囊,内装一些带香味的中草药,送给情人和孩子,挂在身上,闻之异香扑鼻 。

端午还有个不成文的规矩,男女双方定亲之后,如果确定本年度结婚,男方要到女方家送端午节,送的礼物有:粑、粽子、皮蛋、猪肉、糖、糕点、扇子等等,也可用钱折 。

【宿松节令与风俗考 宿松习俗是什么】 过去读私塾的学生,也要给先生送礼过端午节 。

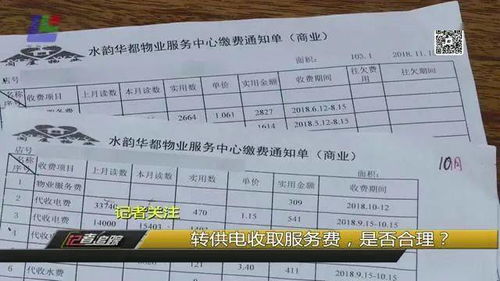

文章插图

赛龙舟

传统的端午节意义深远,它不仅有祭奠感怀英烈之意(如屈原、伍子胥、苍梧太守陈临等),更具祛灾避瘟、纳福迎祥的内涵,它是农耕时代的人们追求和谐、平安生活意愿的真实流露 。

受传统社会阴阳五行观念的影响,数字也以阴阳来阐释 。一、三、五、七、九等单数为阳,二、四、六、八等偶数为阴 。而阳日阳月的重合,意味着阳盛之极,不合刚柔相济之道 。五月五日,两阳相重,为火旺之相,过旺则为毒,需要加以禳解 。又因端午处于仲夏时节,天气炎热,阳气最旺,阴阳失衡,百虫孳生,瘟疫流行,需要驱虫避瘟,以达阴阳调和 。因此,五月初五端午节,成了禳灾纳祥、调和阴阳的重要节日 。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~