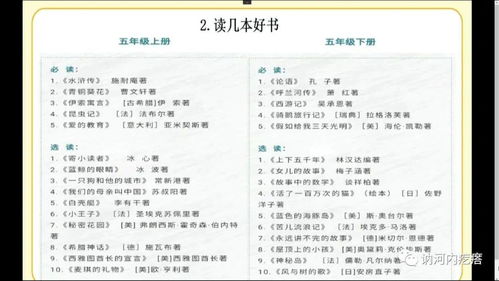

成为科学家,而不是科学官员。

“幽灵粒子”的学名是“中微子”,是构成宇宙万物的基本粒子。我们知道物质是由原子组成的,而原子又是由更小、更基本的粒子组成的。这些更小、更基本的粒子被称为“基本粒子”。人类发现的第一个基本粒子是“电子”,它带有一个单位的负电荷。随后发现了第二种基本粒子“质子”,它带有一个单位的正电荷。质子的质量比电子的质量大1800多倍。科学家发现电子和质子后,他们非常兴奋。他们满意地说:“你看,这个宇宙的结构多么完美啊!有两种基本粒子,一种带正电,一种带负电,它们构成了宇宙中的一切。” ,这幅宇宙图景是多么神奇,多么简单,多么美丽啊!太棒了!”

不过,科学家高兴得太早了。宇宙的结构并不像科学家想象的那么简单。 1930年底,为了解决当时物理学中出现的一个严重难题,奥地利人物理学家·泡利提出宇宙中应该存在一种基本粒子。这种粒子不带电,质量几乎为零,可以自由地穿过地球等地方。大物体。由于这种假想粒子不带电(即电中性)且质量很小,人们给它起了个学名“中微子”。

中微子提出后,几乎没有人相信这种粒子真的存在。由于其难以捉摸的性质、古怪的性质以及来去无踪的能力,一些人将中微子戏称为“幽灵粒子”。泡利提出中微子假说后,不仅别人不相信,就连他自己也感到愧疚。在他正式向大家宣布中微子假说的那天晚上,他对另一位科学家说:“我今天做了一件非常糟糕的事情。一个物理学家在任何时候都不应该这样做。我提出了一些永远无法通过实验检验的东西。”

王淦昌(网络图)

当泡利还在犹豫时,王淦昌却决心要找到中微子。在得到导师迈特纳的同意和帮助后,艰苦的探索开始了。这个实验的难度非同寻常,因为这是一次前所未有的新探索。没有现成的设备可用,所有仪器设备都必须自行设计和开发。

经过一年多的艰苦探索,王淦昌终于取得了重要成果。他凭借准确的实验数据,第一个初步证实了物理学史上关于中微子的预言。不过,这个实验还存在很多问题,应该做得更加完善,以经得起严格的推敲。不幸的是,正当他的科学探索之旅扬帆起航时,出国留学的期限已到,王淦昌不愿意留在德国。他渴望回到祖国,贡献自己的智慧和力量。

推荐阅读:中国核科学事业主要开拓者之一荣获“两弹一星功绩勋章”朱光亚简介

回国后,王淦昌在浙江大学任教。但很快,日本帝国主义就发动了全面侵华战争。当时王淦昌生活在动乱之中,无力进行科学研究。直到1940年,他才生活在一个相对稳定的环境中。

王淦昌从未忘记过中微子。当情况稍有改善时,他立即恢复了对中微子的搜寻。离开德国后的几年里,科学家对中微子的认识再次发生了变化。 1936年,英国人狄拉克非常尖锐地反对泡利的中微子假说。他在文章中写道:“中微子,一种新的不可观测粒子,是一些研究人员闭门工作的成果。制造出来的。”

狄拉克不是一个普通人。他是20世纪最伟大的物理学家之一,也是刚刚获得诺贝尔物理学奖的科学大师。他表示,不存在“虚构”中微子这样的东西,这对泡利的假设非常不利。只有一种方法可以说服狄拉克和许多不相信中微子的人:在实验室中找到中微子!

然而,寻找中微子并不容易!近十几年来,世界上许多杰出的物理学家设计了很多巧妙的实验,但就是找不到这种“幽灵”般的粒子。

王淦昌老师在教学

抗战日趋严峻,王淦昌随浙江大学迁往贵州湄潭。尽管条件极其恶劣,而且他还患有肺病,但他仍然以惊人的毅力,决定设计一个巧妙的实验来寻找这种难以捉摸的粒子。

他清楚地认识到:“泡利的假说虽然伟大,但如果实验中找不到中微子,这个假说就会是空中楼阁。当然这句话说起来容易,但确实需要实验去做。”做到这一点并不容易。幸运的是,王淦昌不再是他在德国留学时的王淦昌了。虽然湄潭的条件很差,但王淦昌已经比较成熟,知道先做什么、怎么做。

经过一年多的归纳、分析、比较,王淦昌终于设计出了一个绝妙的实验方案。他相信这个计划最终会找到中微子。这个解决方案的思路现在看起来很简单,普通读者或许都能理解。

1940年初,王淦昌在国外一本重要的物理杂志上看到一些关于可以产生中微子的核反应的讨论。大多数反应式为: A → B + e+ + ν 。式中,A、B为反应前后的两个元素,e+为正电子,ν为中微子。他觉得这个生成三种物质(B、e+和ν)的反应公式太复杂,而且不容易精确测量中微子的质量和能量,因此应该找到一种新的方法。经过反复思考,他想到了用“K电子捕获”方法来寻找中微子。

什么是K电子俘获?有许多层电子围绕原子核旋转。最接近原子核的层称为K层。如果原子核在其 K 层捕获电子,则称为 K 电子捕获。在这个过程中,原子核并不发射电子,而是从最靠近原子核的K层轨道捕获一个电子。其反应式为:A + e- → B + ν 。式中,e-为电子。经过这个反应过程,只剩下两个粒子(反冲核B和中微子ν),并且这两个粒子的动量完全确定。如果选择较轻的核,反冲核动量会更大并且更容易测量。王淦昌还认为,由于轻元素的反冲核易于测量,因此建议采用铍的K电子捕获过程来测试中微子的存在,即: + e- → Li + ν。式中,Li为元素锂。不幸的是,当时正值抗日战争最艰难的岁月。教授们工资都微乎其微,怎么买得起实验用的精密仪器呢?

无奈之下,王淦昌只好将自己的设计方案写成文章,先发给《中国物理学报》,但没有被采纳。 1941年10月,王淦昌将文章寄到美国《物理评论》。随后,一位中国物理学家表示:“这是《中国物理学报》的损失,可以说是错失良机!”

王淦昌的文章在美国发表后,仅仅两个月,美国的物理学家艾伦就按照王淦昌的计划发现了中微子。王淦昌的论文和艾伦的实验彻底证明了中微子的存在,在当时引起了不小的轰动。1943年,美国将“王淦昌-艾伦实验”列为国际物理学重大成就之一。评论中写道:“王淦昌和艾伦的实验完全足以证明泡利中微子假说。”

可惜那是第二次世界大战最激烈、最残酷的时期。因此,这样重大的科学突破并没有引起足够的重视,也没有得到应有的宣传。否则的话,那就完全是无稽之谈了。有获得诺贝尔物理学奖的资格。更令人气愤的是,美国和前苏联一些人故意歪曲事实,把王淦昌的重大成就归咎于他们的贡献。但历史事实是无法抹去的。他们是中国科学家的荣耀和贡献。我们有责任查明真相,让每一个中国人都知道、铭记在心。

系统推荐:

>>>揭秘:武松为什么要杀潘金莲的衣服?

>>>南宋最有成就的皇帝,靠十个处女成功登基

>>> 龙族:中国神话中有哪些龙?

>>>楚德湖之战:亚历山大·涅夫斯基载入史册

>>>农民之子当上皇帝,林士宏的英雄事迹流传久远

还木有评论哦,快来抢沙发吧~