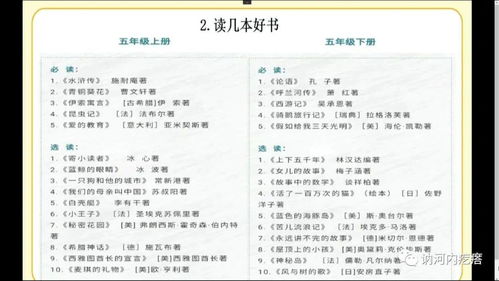

1944年,伪蒙古政权下的士兵婚书买买卖婚姻的记录,最早见于“非货币性不高也不是相对的”。在中国古代,这种商业婚姻其实是合理合法的。历代旧制都把接受聘金作为订婚的条件。古巴比伦王国的《汉谟拉比法典》规定,男方必须向岳父支付未婚妻的买房费和彩礼。罗马民法将购买婚姻视为建立“夫权婚姻”(即妻子的财产完全属于丈夫)的三种方式之一。 。可见,买卖婚姻的社会现象在过去是非常普遍的。归根结底,这种现象与经济形势密不可分。一般来说,农村比城市严重,旧社会比新社会严重。

旧社会的穷人穷得连孩子都卖了换粮食。我们现在说他们太残忍,其实都是出于无奈。孩子是父母身上掉下来的肉。他们可以 你不心碎吗?与其为了自己和孩子饿死,不如让孩子找个地方逃走,自己也可以用这些钱“养活自己”。大家想一想,在连孩子都可以买卖的旧社会里,买卖婚姻意味着什么?

结婚证样本上填写以下卖妻文件。红色文字是原本印在婚书上的文字,黑色文字是买卖双方填写的内容,显得不伦不类。本应填写婚姻双方姓名、年龄、居住地的空白处,填入买卖妻子双方的姓名、年龄、居住地;原本应该填满婚姻双方星座的地方却填满了交易日期;结婚证上强行加上一些文字来说明买卖关系。 (原证明无标点符号,标点符号为作者添加):卖家妻子姓名×兴发,年龄三十八岁,籍贯萨县新营,出生于x年x点738年4月9日,如今我已订婚,将原配妻子潘卖给她,并以凤山之名结婚。妻子名叫×凤山,今年三十三岁,郭县人,出生于公元738年4月9日x时。现在订婚的妻子要把×潘自己卖给×凤山,并以他的名义嫁给他。经双方同意。特此证明。见证人×李,介绍人×兴宽,代书人×舜土,婚礼主持人×兴发,结婚人×凤山。成吉思汗738年4月9日

这个卖妻的家伙大概和贫穷没有关系,因为这个卖妻的家伙也可以是“国主”婚礼“”!想想看,是谁愿意雇个乞丐办婚礼吗?一定是个值得尊敬的“文明人”,“文明”到把自己的妻子当成商品。这个男人公然把自己的妻子卖给了别人,还不失时机地提供“售后服务”。就像我们常说的“扶马走一程”——他本人也亲自为买家担任“售后服务”。“主持婚礼的人” ”真的把佛祖送到了西天。这件事本来应该够搞笑的,但是这么离奇的事实却写在纸上,让人不敢相信。看着严肃的官方文字和红色的公章,原来是由绝不是偷偷摸摸,更不是害羞,而是不折不扣的“公开转让”,买卖双方皆大欢喜。

这张特殊的结婚证上的时间也很特殊,是公元738年4月9日(公历1944年)。这个时代让人们想起了蒙古人。看看上面那面不起眼的四色旗。看上去有点像伪满洲国,但又不是伪满洲国。那是抗日战争末期。我猜这可能是奸伪政府所为。是的,后来查了一下,原来是所谓的“蒙古自治国”。

我们再看一张结婚证。与之前的“卖妻证”一样,它“原本”是来自日伪政府。那也是成吉思汗的时代。上述“察南政府办公厅”是察南自治政府的“大厅”。这个我就不多说了。让我们回到婚姻的话题。最让我感兴趣的是上面显眼的“民族交往”几个字。显然这是蒙汉通婚的产物。为什么他们这么大肆宣扬蒙汉通婚?我想起了一部关于清朝的电视剧。孝庄皇后不是满族,而是蒙古族。在努尔哈赤和皇太极政权中,蒙古族姑娘实际上成为了皇宫中的“半边天”,世代“承包”了她们的另一半皇宫。这当然不是“买婚”,但总感觉有一点“交易”的成分在里面。因为身后的蒙古大草原就是他们的“亲戚”居住的地方,满族人确实没有什么可担心的。

两个民族的通婚,实现了两个民族的和平共处。 “民族交往”的好处是不言而喻的。满蒙的这种民族政策必然会影响后世,其效果自然也会影响到百姓。蒙古人曾经与满族友好,后来又与汉族友好。在草原上,“一个家庭,两种制度”的现象并不少见。汉族人家过“蒙半日”,蒙古人家过“汉半日”。此外,1949年以后,少数民族身份特别受欢迎还有一个原因:上学、参军、招工人、升职都有折扣。嫁给蒙古族姑娘和蒙古族丈夫有很多好处。如果您有孩子,您可以享受少数民族成员的折扣。在国家政策的指引下,民族团结也是一件可喜的事。

(责任编辑:admin)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~